はじめに:守備における“判断”の質とは?

守備というと「ボールを奪う」「アグレッシブにプレッシャーをかける」というイメージを持つ人が多いかもしれません。

しかし、守備で本当に大事なのは「奪う前の判断」です。

特に、自分の背後に相手がいる状況では、間違った一歩がそのまま失点につながることもあります。

スペインでは、そんな状況を防ぐためにしばしば次のような言葉が使われます:

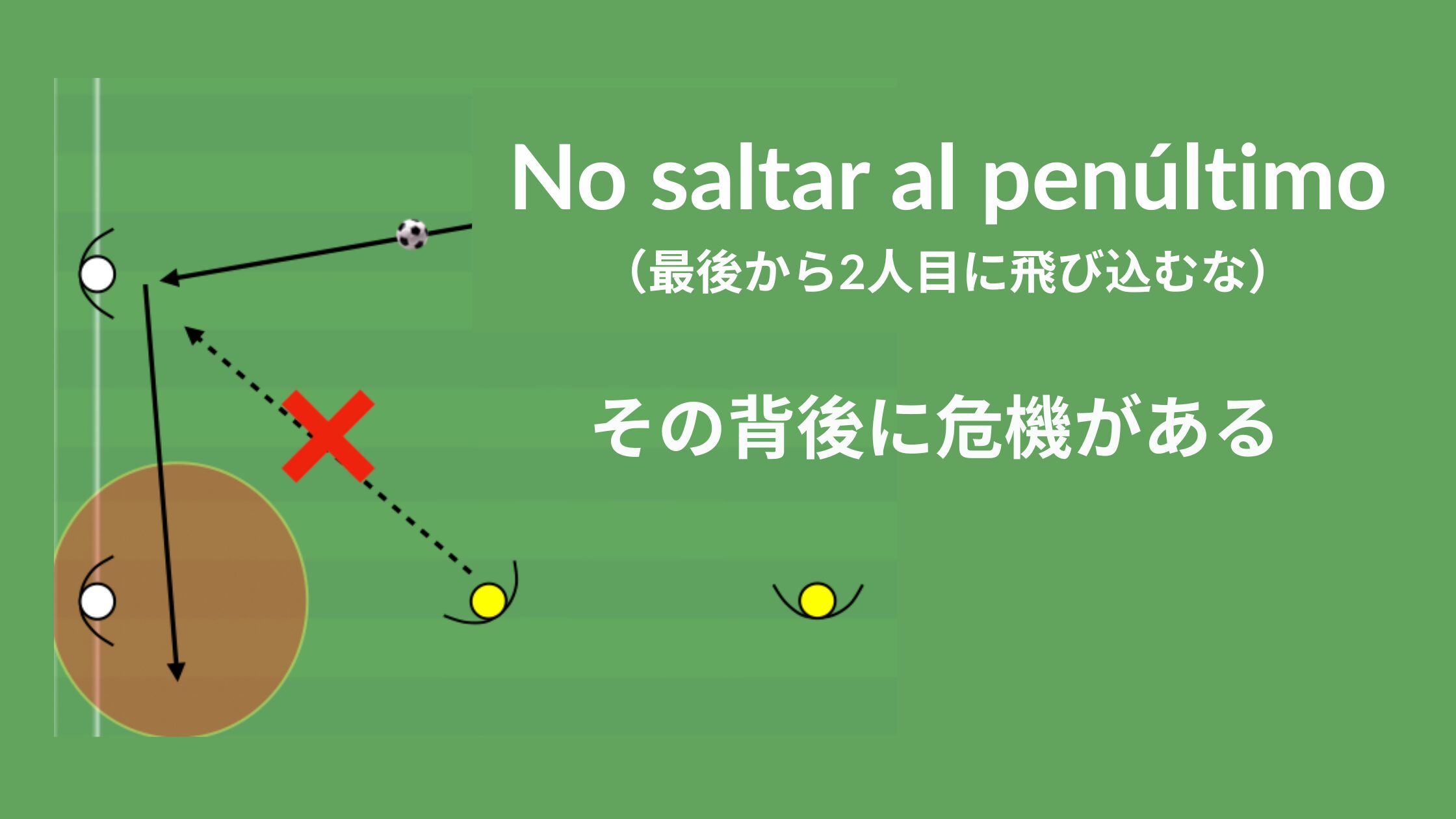

No saltar al penúltimo(ノ・サルタール・アル・ペヌルティモ)

「最後から2人目の選手には飛び込むな」

このフレーズには、守備における慎重な判断の重要性が凝縮されています。

この記事では、この言葉が持つ意味と、それをどうプレーに落とし込むのかについて解説していきます。

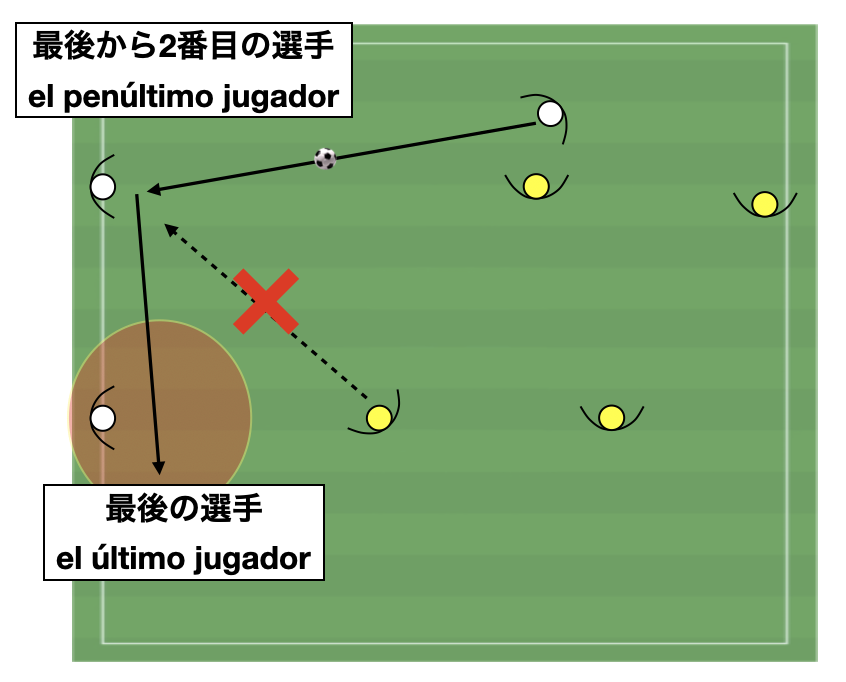

3. なぜ「飛び出してはいけない」のか?(リスク分析)

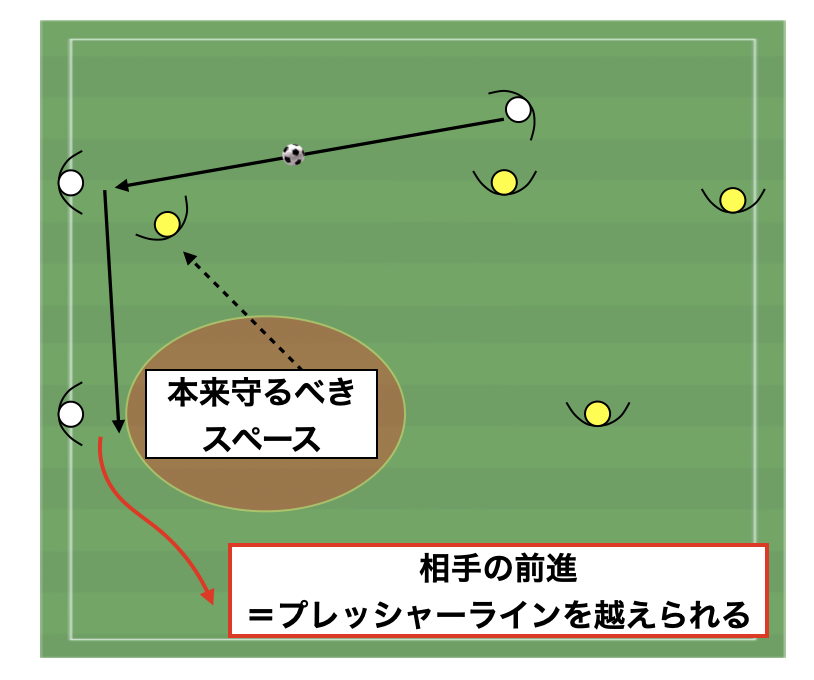

No saltar al penúltimoは、本来守るべきスペースを手放す=リスクに警鐘を鳴らす守備原則です。

目の前の相手に反応して飛び出してしまうと、以下のような問題が起こり得ます:

- 飛び出す=本来守るべきスペースを放棄する

→ 自分の背後にできたスペースを相手が使いやすくなる - 背後の選手をフリーにするリスク

- 背後を使われ簡単に相手の前進を許す

→ 自陣の危険エリアに近づかれるきっかけになる - 特に中央やゴール前では致命的

→ 1つの判断ミスが、決定機や失点に直結する

守備では「何かをやる」こと以上に、「やらない判断」が非常に重要になる場面があります。

この原則は、守るべき優先順位を誤らないためのブレーキなのです。

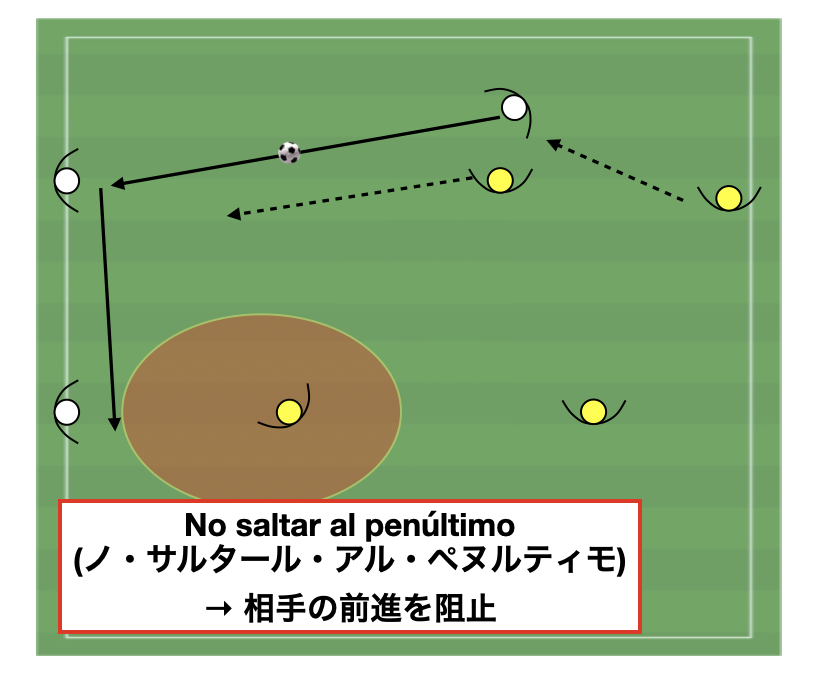

4. 実際の場面でどう判断すべきか?

では、守備者として「目の前の相手に飛び出すべきか」をどう判断すればよいのでしょうか。

以下の要素をチェックすることがポイントです:

- 周囲(味方)のカバー状況を確認

→ 自分の背後をカバーしてくれる選手がいるか? - 背後の相手についてのチーム内コミュニケーション

→ 「¡Tienes uno detrás!(背後に1人いるぞ)」「¡No saltes!(飛び出すな)」などの声掛け - 飛び出す判断は、背後をカバーしている味方がいるときに限る

- 「待つ」「我慢する」「コースを限定する」

→ 飛び出さずに、相手の選択肢を制限しながら守る - テンポリサール(時間を稼ぐ)

→ 自分の対応でチームの再整備を待つプレー

一見受け身にも思えるこの「待つ姿勢」が、守備全体のバランスを保つ鍵になります。

まとめると、本来守るべきスペースを離れてボールにプレッシャーをかけにいくこと=リスクであることを理解し、そのリスクマネイジメントの方法をチームとして共有できているかどうかが重要です。

監督は、まずリスクを冒して積極的にボールを奪いにいくのかどうかを決め、リスクを冒してボールを奪いにいく場合には、そのリスクマネイジメントをどうするかを考えて選手に伝える必要があります。

5. 指導現場での教え方の例

✅ トレーニング例

- 2vs1 または 2vs2 の状況設定

- 守備者は「飛び出せるのかそうではないかの判断」を学ぶ

*攻撃側にとっては、「フィハール」「ディヴィディール」のアクションからの判断の練習にもなる。

✅ コーチング例

- 選手に考えさせる:

「¿Puede saltar en esta situación? ¿Por qué?」

(この状況で飛び出していい?なぜ?) - 守備の意図を言語化する習慣を育てる

✅ 映像の活用

- 試合・トレーニング映像を使って「飛び出した結果どうなったか」を確認

- 守備のズレや失点の要因を全体で共有・分析

ビデオなどによる映像がない場合は、練習の中で現象が起きたタイミングでプレーを止めて、視覚的に認識できるように指導します。

このように、「No saltar al penúltimo」は、単なる戦術ではなく、チームとしての守備を形にする重要な概念です。

6. おわりに:守備は“奪う”だけではない

「No saltar al penúltimo(最後から2人目に飛び込むな)」という原則は、守備者にとっての“状況判断”の重要性を教えてくれます。

守備はボールを奪うだけが目的ではなく、相手の攻撃を遅らせること、守備の形を保つこと、チーム全体のバランスを崩さないことも含まれます。

目の前の相手に飛び出したい衝動を抑え、背後にいる相手とその脅威を常に意識すること。それが、組織的で安定した守備を支える基本です。

選手たちには、「飛び出す勇気」と同時に「飛び出さない冷静さ」も持ち合わせてほしい。

この原則を理解し、プレーに落とし込むことができれば、試合の中でのミスやピンチを大きく減らすことができるでしょう。

コメント