サッカーにおけるプレーの原則を一言で表すと、「攻撃は広げ、守備は狭める」という言葉に集約されます。

これは単なる比喩ではなく、スペースという概念をベースにした非常に本質的な原則です。

この第2章では、スペイン語を使ってさまざまなプレーに関する知識を解説してきましたが、それらすべてはこの原則を理解するための「基礎」といえます。

攻撃はスペースを“広げる”こと

攻撃において目指すべきことは、相手より多くの得点を取ることです。

そのためには、相手の守備を突破する必要があります。

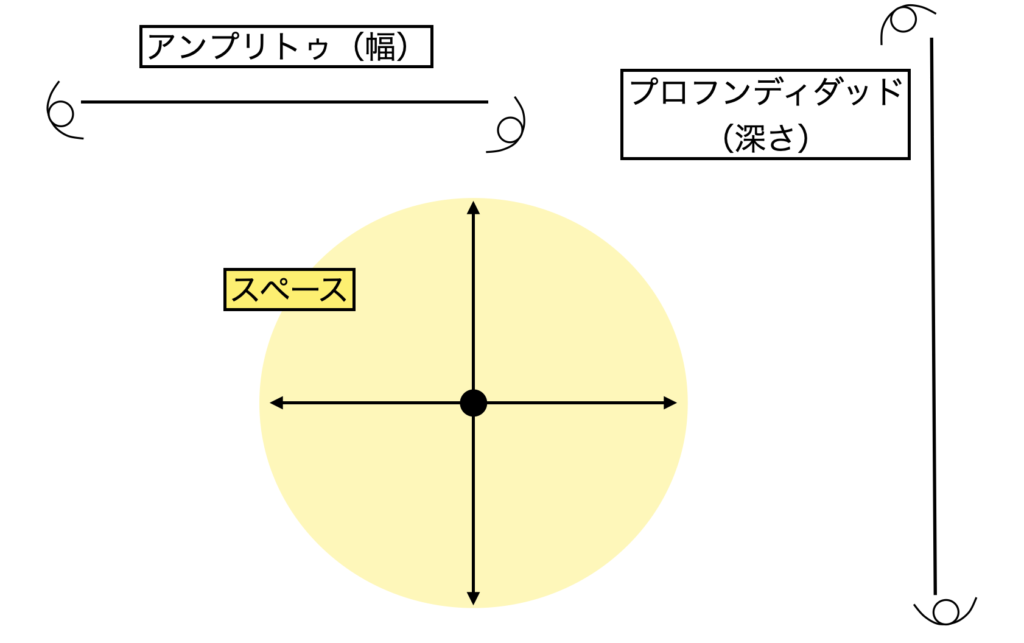

ここで重要になる考え方が、スペースを「広げる」という考え方です。

横幅(アンプリトゥ)と縦の深さ(プロフンディダ)を最大限に活かすように選手を配置することで、

相手選手同士の間にスペースを生み出す=守備の分裂を引き起こすことができます。

こうした動きによって、チームとして有利にプレーできるスペースを確保することができます。

スペース=時間

相手のプレッシャーが弱まれば、ボール保持者にはプレーを判断する時間が生まれます。

相手のプレッシャーが弱まる要因の一つは、プレッシャーをかけに来る相手との距離(=スペース)</です。

この距離が長いほど、守備側の圧力は弱まり、攻撃側には余裕が生まれます。

また、意図的に作り出したスペースや、相手の守備の動きによって自然と生まれるスペースをうまく活用できれば、相手ゴールに近づくチャンスを高めることができます。

守備はスペースを“狭める”こと

一方で、守備においてはこの考え方が真逆になります。

守備側が意識すべきことは、相手にスペースと時間を与えないことです。

- 選手間の距離を縮めてコンパクトに守る。

- 守るべきスペースを明確にし、人数を集めて守る。

- スペースを管理しつつ、奪うタイミングを見極める。

相手にスペースを与えないことは、すなわち相手がプレーを判断する時間を削ることにつながります。

このように相手の判断を早めさせることで、プレー精度を落とさせたり、ボール奪取のきっかけを生むことができます。

守備の最終的な目的は、相手にゴールを決めさせないことです。

そのためには、相手の前進を防ぎ、自陣ゴールに近づけさせないことが最重要課題となります。

この考えを前提とすると、守備には以下のような優先順位が生まれます。

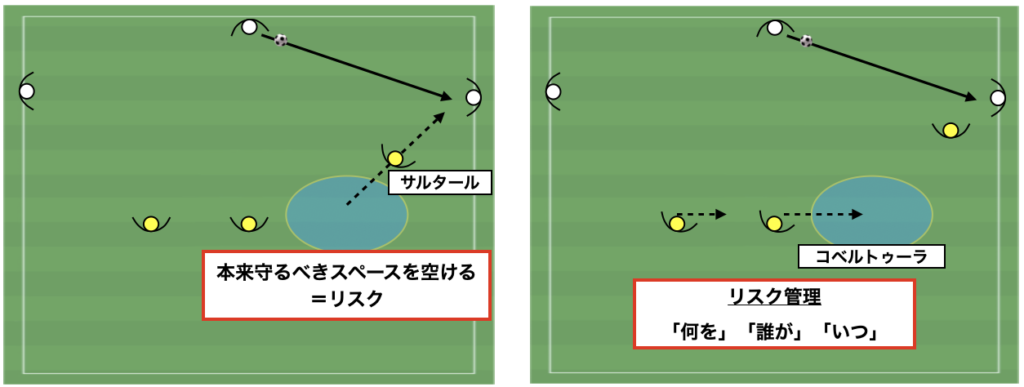

- 自陣ゴールに近いスペースを優先的に守る

- 守るべきスペースに人数を集める=スペースを“狭める”

- スペースを空けることは“リスク”であるという認識

→ つまり、守備はリスクマネジメントの連続である

守備の目的(失点を防ぐ)を果たしながら、ボールを奪って攻撃に転じるためには、

相手にスペースを与えず、プレーの自由度を奪うことが重要です。

これまでのプレー知識とつながる考え方

この章で学んできた様々なプレー知識は、すべて「スペース」をどう扱うかという考え方に結びついています。

- テンポリサールとレプリエグェ:守備において、優先的に守るべきスペースを狭めるプレー

- アンプリトゥとプロフンディダ:攻撃において、横幅と深さを活かしてスペースを広げるための配置と考え方

- オクパール・エスパシオ:攻撃中に作られた、または相手の動きによって生まれたスペースを活用するための考え方

- コベルトゥーラ:守備の中で、味方を補いながらスペースを埋める仕組み

これらすべては、「スペース」をどのように作り出し、どのように活用し、どのように管理するかという視点に帰結します。します。

だからこそ、この考え方を土台にすると、プレーの理解が一段と深まるのです。

■まとめ:プレー原則の“土台”として

「攻撃は広げ、守備は狭める」という考え方は、サッカーを理解するための土台です。

これまでのプレー知識をこの考え方に重ねていくことで、あなたの戦術理解はより明確になります。

この考え方は、攻守の切り替えの局面においても非常に重要です。

次の章へと進む前に、この基本原則に立ち返りながら、日々のプレーや指導に活かしていきましょう。

コメント