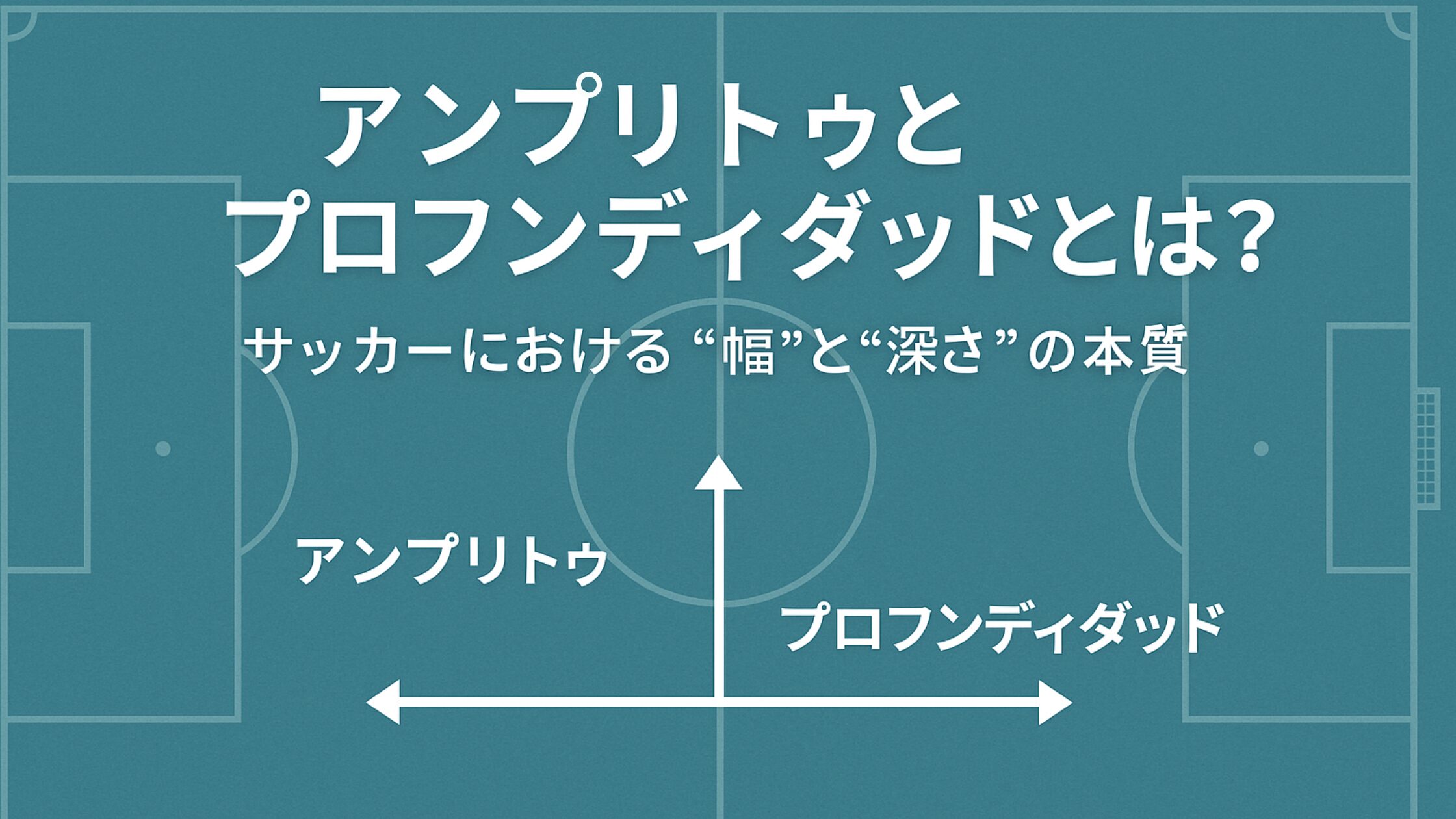

はじめに:なぜ“幅”と“深さ”が重要なのか?

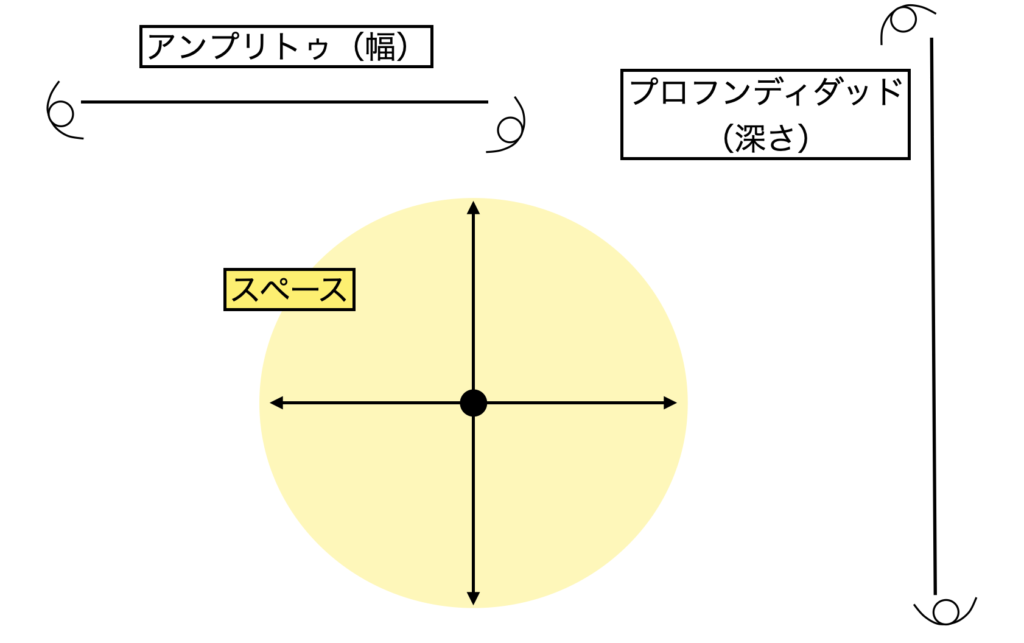

サッカーをプレーする中で、「スペース」を理解することは非常に重要です。

そのスペースをどうやって生み出すか、どう活かすかを考えるとき、避けて通れないのが「アンプリトゥ(amplitud=幅)」と「プロフンディダッド(profundidad=深さ)」という2つの概念です。

これらは単なるポジショニングの指示ではなく、“スペースを理解する”ための基本的な視点として、まず押さえておくべき原則です。

1. アンプリトゥ(Amplitud)とは何か?

■ 定義と意味

アンプリトゥとは、横方向の距離=“幅”を意味します。

「tener amplitud(幅を取る)」「máxima amplitud(最大限の幅)」といった表現がよく使われます。

この言葉はアクションではなく、あくまで“どこに誰がいるか”という配置の概念です。

2. プロフンディダッド(Profundidad)とは何か?

■ 定義と意味

プロフンディダッドとは、縦方向の距離=“深さ”を指す概念です。

「tener profundidad(深さを取る)」「estirar(伸ばす)」といった表現もよく使われます。

こちらもアクションではなく、縦のラインをどれだけ効果的に使えているかという空間認識の話です。

■ 前方への深さだけではない

多くの場合、プロフンディダッドは「相手DFラインの背後」や「ゴール方向への縦パス」といった前方方向のイメージで語られます。

しかし、実際にはそれだけではありません。

たとえば、センターバックがボール保持時に深さを作るように後方へ下がることもプロフンディダッドです。

- 中盤の選手にスペースを与える

- ビルドアップに奥行きを持たせる

つまり、プロフンディダッドの本質は「前にいること」ではなく、縦のラインを引くことにあります。

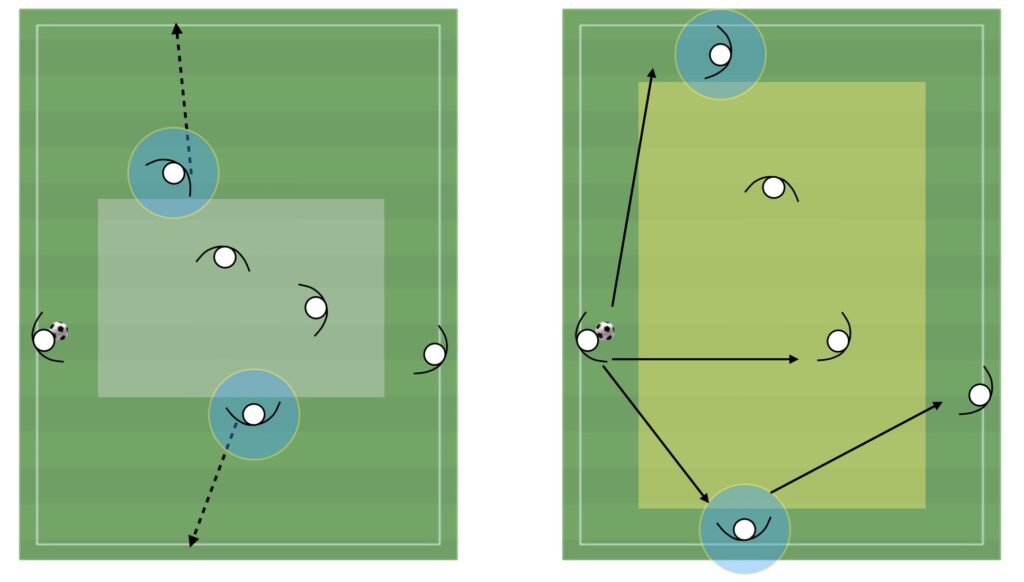

3. アンプリトゥとプロフンディダッドの関係性

何もない空間にスペースを生むとき、まずは線を引く必要があります。

横に線を引けば幅=アンプリトゥ、縦に線を引けば深さ=プロフンディダッド。

つまり、サッカーのピッチでもこの2方向の線=ポジションを取ることでスペースが構成されるのです。

4. スペイン現場での表現・指導フレーズ

実際の指導現場では、次のような声かけがよく使われます:

- ¡Dale amplitud!(幅を取れ!)

- Mantén la máxima amplitud(最大限に幅を保て)

- Necesitamos profundidad, el delantero tiene que estirar más.(深さが必要だ。FWがもっと伸ばさないと)

これらからもわかるように、アンプリトゥとプロフンディダッドは互いに連動した配置原則であり、セットで理解されるべきです。

5. 実戦応用:育成年代での指導ポイント

✅ スペースの概念と言葉の理解から始める

まずは選手に「amplitud」「profundidad」という言葉が何を意味するのかを理解させることが第一歩です。

言葉 → 認知 → 立ち位置 → 判断の順で、言語とプレーを結びつけます。

言葉の持つ意味

「amplitud(アンプリトゥ)」「profundidad(プロフンディダッド)」が何を指すのか、選手が言語として理解する。

認知

幅・深さがある状況/ない状況で、プレーにどんな変化があるのかを感じ取る。

立ち位置

- 今いる場所は有効か?」

- 「誰が幅・深さを取るべきか?」を考え、自分の役割を理解する

判断

実際にどの高さ・エリアを取ればチームの選択肢が広がるのか

例:「幅はあるが高さが足りない」→ 下がってパスラインを作る など

まとめ:スペースを支配するための基本原則

「アンプリトゥ」と「プロフンディダッド」は、単なる配置の話ではありません。

これは、相手を動かし、スペースを生み出すための戦術的な原則です。

この2つを理解し、プレーに反映できる選手やチームは、より論理的に、効率よく相手を崩すことができます。

日々のトレーニングや試合後の分析で、ぜひ以下のような視点を取り入れてみてください:

- 「今、誰が幅を取っていたか?」

- 「深さが足りなかった場面はどこか?」

- 「なぜ簡単にボールを失ってしまったのか?」

この問いを繰り返すことが、戦術理解の第一歩になるはずです。

コメント