1. はじめに:なぜスペースを埋めるのか?

サッカーを本質的に理解していくためには、「スペース」の概念を避けて通ることはできません。

試合中、選手が実際にボールに関与している時間はごくわずか。むしろ、“どこに立つか”“どこに動くか”という判断の積み重ねが、ボール保持の安定やチームの攻撃の質を左右しています。

スペインの現場では、そうした意識を育てる際によく使われる言葉があります。それが Ocupar espacio(オクパール・エスパシオ) ― 「スペースを埋めろ」という考え方です。

2. 「オクパール・エスパシオ」とは?

Ocupar は“占有する・埋める”、espacio は“スペース・空間”を意味する単語。

つまり 「Ocupar espacio」=「スペースを(人が)埋める」ことを指します。

ここで重要なのは、「ただスペースに立てばいい」という話ではないという点です。

適切な位置に選手が立つことで、異なるパスコースが生まれ、チームのボール保持が安定する。

また選手個人としても、より広いスペースを使える状態を作り出せれば、それは 空間的優位(superioridad espacial) に繋がります。

言い換えれば、「良い位置に立つ=良い準備ができている」ということなのです。

3. スペースを「作る」「使う」「空ける」

スペースを活かすためには、以下の3つの視点が重要です。

- スペースを作る(crear espacio)

例:引いてボールを受ける動きでDFを引きつけ、背後のスペースを空ける - スペースを使う(ocupar / usar espacio)

例:味方が作ったスペースにタイミングよく飛び込む/現れる - スペースを空ける(dejar espacio)

例:自分が移動することで、味方のためにスペースを空ける。

スペースは静的なものではなく、常に動的に変化していきます。だからこそ、選手同士の連動と認知の共有が不可欠なのです。

特に重要なのが、「誰が・どのスペースを・いつ埋めるのか」という視点。

これに答えるためには、状況判断と共通認識の言語化(コーチング)が求められます。

▶ よく使われるワードの例:

- ¡Ábrete más!(もっと開け!【横】)

- ¡Estira más !(もっと引き伸ばせ!【縦】)

4. トレーニングでどう落とし込むか?

こうした「スペースを埋める」感覚をどう指導していくのか。以下のような具体的アプローチが有効です。

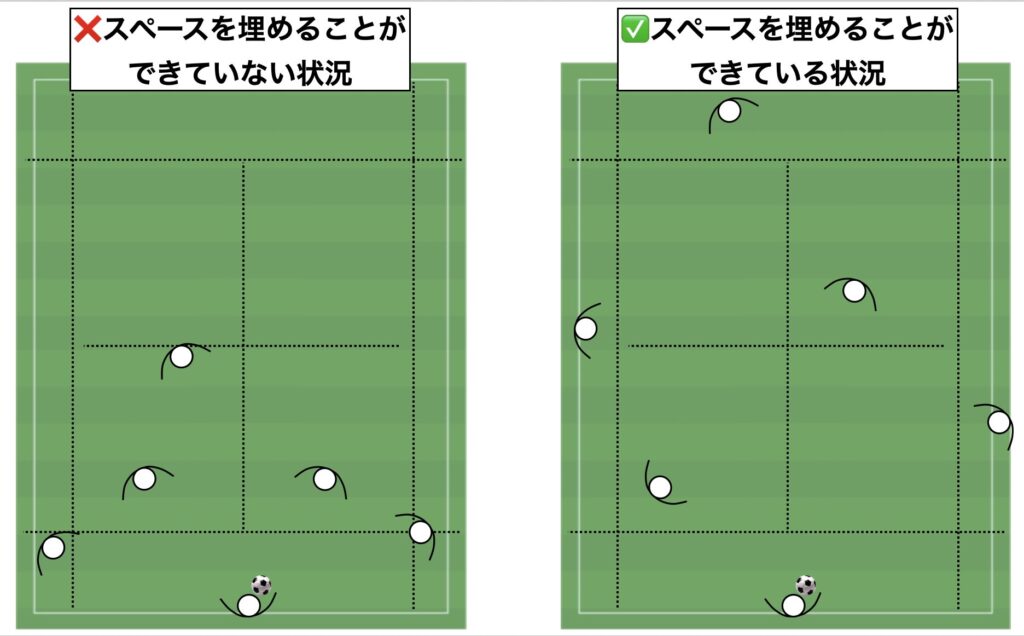

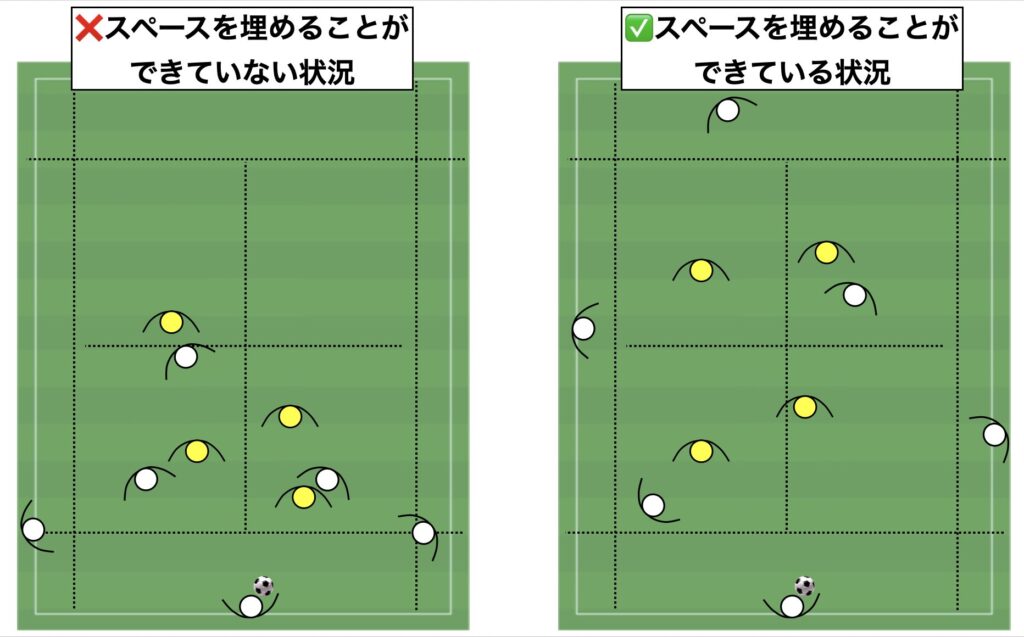

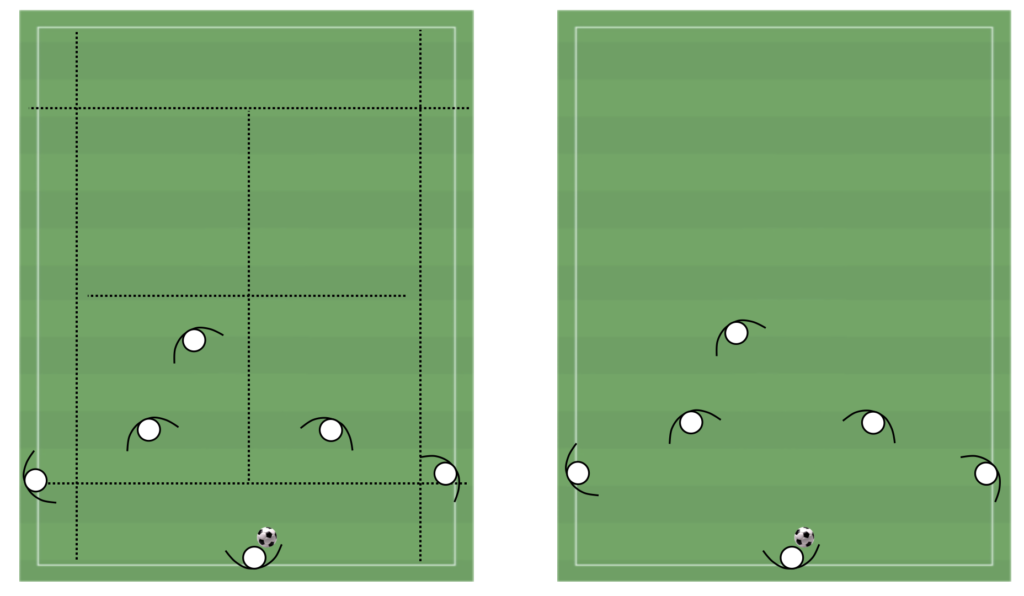

- ポゼッション内でスペースを分割して視覚化する

例:ゾーンごとのスペース意識を高める - チーム内での共通ワードの明確化と繰り返し

例:アンプリトゥ・プロフンディダッド・バセ・エンガンチェなど - 良い例・悪い例を見せる

例:よくあるミス「ボールの近くに集まりすぎる(密集)」→ 適切な距離感・立ち位置を示す

こうした工夫を通じて、選手に「自分のため」ではなく、「チームのためにスペースをどう扱うか」という視点を育てていきます。

5. おわりに:スペースの理解は“見える力”を育てる

スペースを埋めるという行為は、ボールに関与する準備であり、チームに貢献する思考でもあります。

スペースを正しく認識し、活用できる選手は、“見える力(認知)・判断・実行”の3つを一体化させる力に優れています。

「Ocupar espacio」――その本質は、“どこに、何のために、自分がそのポジションを取るのか”を考え続けることにある。

次回は、「スペースを埋める」考え方を浸透させる上で大事になってくる「アンプリトゥ・プロフンディダッド」について話しています。

コメント